In menschlichen Körper befinden sich etwa 640 Skelettmuskeln. Diese können willentlich gesteuert werden (Willkürmotorik). Die 2 anderen Muskelarten, der Herzmuskel und die glatte Muskulatur in den inneren Organen werden in der Regel nicht als Teil des Muskelsystems betrachtet. Die Skelettmuskulatur als Ganzes entspricht beim Mann etwa 40 %, bei der Frau etwa 32 % der Gesamtkörpermasse; die Muskulosität hängt insgesamt auch von der Lebensweise ab.

- Der kleinste Muskel befindet sich im Ohr. Genauer: der Steigbügelmuskel im Innenohr.

- Der größte Muskel vom Volumen her ist der Gesäßmuskel.

- Der größte Muskel von der Fläche her ist der große (breite) Rückenmuskel (Musculus latissimus dorsi).

- Der längste ist der Schneidermuskel (vorderer Oberschenkel).

- Die aktivsten sind die Augenmuskeln.

- Der Kaumuskel ist der stärkste Muskel.

- Die Zunge, ein Muskelkörper (bestehend aus 8 einzelnen Muskeln), ist der einzige Muskel, der "einseitig" aufgehängt ist.

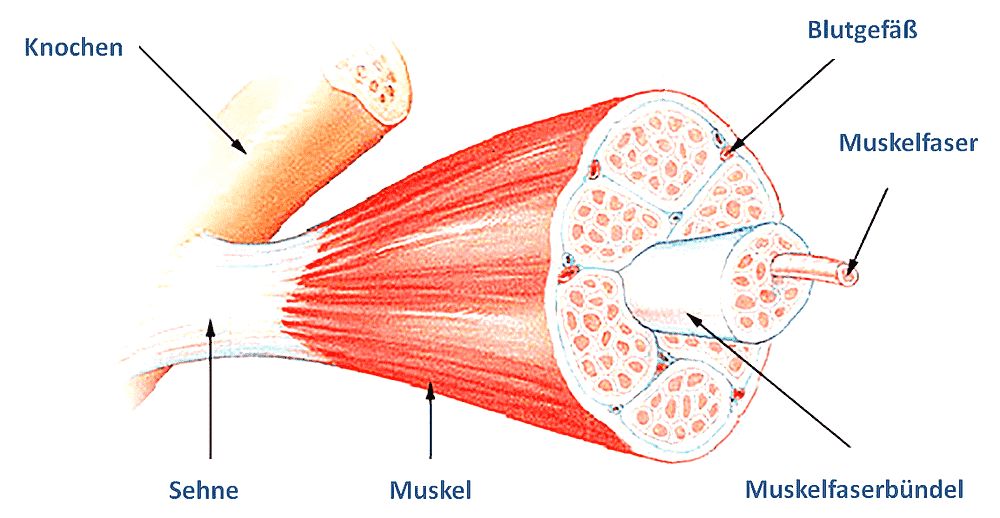

Die Muskeln sind über Sehnen mit den Knochen des Skeletts verbunden. Der Stütz- und Bewegungsapparat (auch: Muskel-Skelett-System) ist nicht nur für die Bewegung des Körpers, sondern auch die ("starre") Körperhaltung, z.B. beim Sitzen, verantwortlich. Ohne Muskelarbeit beim "stillsitzen" würden wir schlaff vom Stuhl fallen.

Ob nun der Arm ausstreckst oder der kleine Finger anwinkelt wird, es handelt sich dabei um Muskelarbeit. Ein Muskel kann sich ausschließlich zusammenziehen (kontrahieren; verkürzen), nicht aber von alleine wieder strecken. Deshalb gilt in vielen Bereichen der Skelettmuskulatur das Prinzip der Gegenspieler (Antagonist).

Das bekannteste Beispiele dafür sind die Oberarmmuskeln Bizeps (Beuger) und Trizeps (Strecker). Wird der Unterarm anwinkelt, so verkürzt sich der Bizeps und ist dabei gut sichtbar. Um den Unterarm wieder zu strecken, braucht es einen Gegenspieler, den Trizeps. Dieser liegt dem Bizeps gegenüber. Wird der Trizeps zusammengezogen, wird dabei der Bizeps "automatisch" (passiv) gestreckt.

Aufbau

Die quergestreifte Skelettmuskulatur bestehen aus vielen feinen elastischen Muskelfasern, von denen etwa je 1 Dutzend durch Bindehaut zu Muskelfaserbündeln (auch „Fleischfasern“ genannt; ⌀: 0,1mm - 1mm) vereinigt sind. Sehnen übertragen die Muskelbewegung auf die Knochen. Hier finden sie eine Übersicht der Funktion einiger Muskeln.

Muskelfaser

Bei der spindelförmigen Muskelfaser (Myozyt) handelt es sich um ein Syncytium, das heißt um eine Zelle, die aus mehreren determinierten Vorläuferzellen (Myoblasten) entsteht und daher mehrere Zellkerne enthält. Die Muskelfaser kann eine Länge von mehr als 30 cm und ungefähr 0,1 Millimeter Dicke erreichen. Die Membranhülle von Muskelfasern nennt man Sarkolemma.

Da sich Muskelfaser nicht teilen können, wird beim Muskelzuwachs lediglich die Faser verdickt. Das bedeutet auch, dass von Geburt an die Obergrenze der Muskelfasern festgelegt ist.

Myofibrille

Neben den üblichen Bestandteilen einer tierischen Zelle machen hauptsächlich einige 100 Myofibrillen (⌀: 1 μm; Länge: wenige Millimeter bis einige Zentimeter), zu etwa 80 Prozent die Muskelfaser-Masse aus.

Myofibrillen (Muskelfibrillen) bestehen aus Sarkomeren, den kleinsten funktionellen Einheiten des quergestreiften Muskelgewebes. Bei Erregung durch ein Aktionspotenzial des Nervensystems führen Skelettmuskeln eine koordinierte Kontraktion (mittels Interaktion der beiden Proteine Aktin und Myosin) durch Verkürzung der einzelnen Sarkomere aus.

Dieser Prozess verbraucht große Mengen an Adenosintriphosphat (ATP). Das Muskelgewebe enthält auch einen gespeicherten Vorrat von Kreatinphosphat, das bei Bedarf die schnelle Regeneration von ADP in ATP unterstützen kann.

Für jeden Zyklus des Sarkomers werden Kalziumionen benötigt. Dieses wird aus dem sarkoplasmatischen Retikulum in das Sarkomer freigesetzt, wenn ein Muskel zur Kontraktion angeregt wird und legt die Aktinbindungsstellen frei. Wenn der Muskel entspannt, werden die Kalziumionen aus dem Sarkomer wieder ins sarkoplasmatischen Retikulum gepumpt.

Hals

Die Bewegung des Halses (Nackenmuskulatur) wird durch Flexion (Longus colli und Longus capitis), Extension, Rotation (Splenius capitis und Splenius cervicis) und Seitenbeugung beschrieben (wenn das Ohr an die Schulter geführt wird). Der Musculus sternocleidomastoideus ist and den meisten Bewegungen beteiligt.

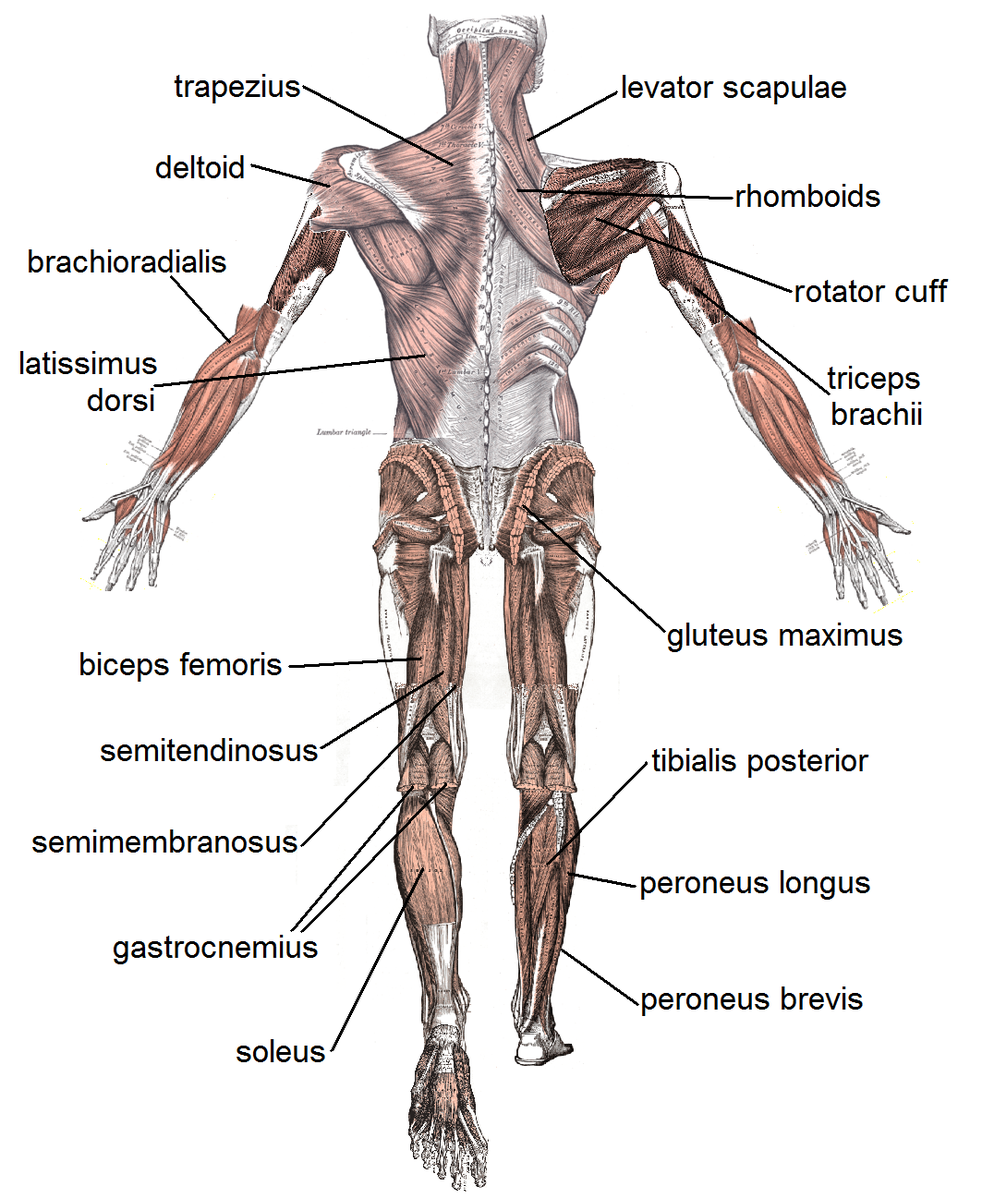

Rücken

Die Muskeln des Erektors Spinae dehnen den Rücken (nach hinten strecken) und biegen ihn seitlich. Der quadratische Lumborum-Muskel auf der unteren Rückseite beugt die Lendenwirbelsäule und hilft bei Atmung. Das Schulterblatt wird durch den Trapezmuskel, durch die rhombische Haupt- und Rautenmuskulatur im oberen Rückenbereich und durch den Levator-Scapulae, erhöht. Siehe auch: Rückenmuskulatur

Schulter

Die Schultern verbinden die Oberarme mit dem Rumpf. Das komplizierte Schultergelenk ist eines der beweglichsten Gelenke des menschlichen Körpers. In der Schulter treffen drei Knochen, fast ein Dutzend verschiedener SchulterMuskeln und zahlreiche Bänder und Sehnen aufeinander. Auch einige Komponenten der Brustkorb-Muskulatur wirken hier auf die Bewegungen ein.

Posterior

- Obergrätenmuskel (Musculus supraspinatus)

- Untergrätenmuskel (M. infraspinatus)

- Deltamuskel (M. deltoideus)

- Großer Rundmuskel (M. teres major)

- Kleiner Rundmuskel (M. teres minor)

Anterior

- Unterschulterblattmuskel (Musculus subscapularis)

- Hakenarmmuskel (M. coracobrachialis)

Rotatorenmanschette

Diese wichtige Muskelgruppe umhüllt das Schultergelenk. Gebildet wird sie von drei dorsalen Muskeln (M. supraspinatus, M. infraspinatus, M. teres minor), einem ventralen Muskel (M. subscapularis) und einem Band (Ligamentum coracohumerale). Diese Muskeln (die alle vom Schulterblatt zum Oberarmkopf ziehen) sind von außen nicht sichtbar, sondern vom breiten und kräftigen Deltamuskel (Musculus deltoideus) bedeckt.

Muskeln Anterior

Bauch

Die Bauchmuskeln bilden eine Verbindung zwischen Becken und Brustkorb und umschließen den Bauchraum. Sie ermöglichen Bewegungen des Rumpfes, wie z. B. das Bücken und Drehen zur Seite. Sie können auch den Druck im Bauchraum erhöhen, was zu einer Vielzahl von Körperfunktionen wie Atmen, Husten und Niesen sowie zum Urin- und Stuhlgang beiträgt.

Die Bauchmuskeln werden ihrer Lage entsprechend in 3 Gruppen eingeteilt:

Vordere Bauchwandmuskeln:

- Musculus rectus abdominis (gerader Bauchmuskel)

- Musculus pyramidalis (Pyramidenmuskel)

Seitliche Bauchwandmuskeln:

- Musculus obliquus externus abdominis (äußerer schräger Bauchmuskel)

- Musculus obliquus internus abdominis (innerer schräger Bauchmuskel)

- Musculus transversus abdominis (quer verlaufender Bauchmuskel)

Hintere Bauchwandmuskeln:

- Musculus quadratus lumborum (quadratischer Lendenmuskel)

- Musculus iliopsoas (großer Lendenmuskel)

Alternativ existiert eine weitere Klassifizierung: Die hinteren Bauchwandmuskeln heißen dann tiefe Bauchmuskeln, die seitlichen und vorderen Muskeln werden als seitliche und mittlere Muskeln der oberflächlichen Bauchmuskeln bezeichnet.

Hüfte

Die kräftigen Muskeln (auch Beckenmuskulatur genannt), die die Hüfte umgeben, ermöglichen es dem Hüftgelenk, verschiedene Arten von Bewegungen auszuführen.

- Streckung: Gluteus maximus (großer Gesäßmuskel) und Hamstrings (Biceps cruris, Semitendinosus und Semimembranosus).

- Beugung: Quadrizeps anterior rectus, Psoas iliacus, M. sartorius und Tensor fascia latae.

- Abduktion: Gluteus maximus, Gluteus medius, Gluteus minimus, Tensor fascia lata.

- Adduktion: Oberschenkelmuskel Adductor magnus, Oberschenkelmuskel Adductor longus, Oberschenkelmuskel Adductor brevis, Oberschenkelmuskel Rectus medius und Pectineus.

- Außenrotation: Geminus superior, Geminus inferior, Obturator internus, Obturator externus, Beckenpiriformis pyramidalis und Quadratus cruris.

- Innenrotation: Tensor fascia latae, Gluteus minimus und Gluteus medius.

Oberschenkel

Der Oberschenkelknochen dient einer ganzen Reihe von Muskeln als Ursprungs- und Ansatzpunkt, z.B. der äußeren Hüftmuskulatur und der Unterschenkelmuskulatur. Die eigentliche fleischige Masse des Oberschenkels bildet jedoch die Oberschenkelmuskulatur, die in 3 Gruppen eingeteilt werden kann:

Die Strecker (Extensoren) bilden die vordere Oberschenkelmuskulatur.

- Musculus quadriceps femoris

- Musculus sartorius

Die Beuger (Flexoren) bilden die hintere Oberschenkelmuskulatur (Ischiokruralmuskulatur).

- Musculus biceps femoris

- Musculus semitendinosus

- Musculus semimembranosus

Die Heranführer (Adduktoren) bilden die innere Oberschenkelmuskulatur.

- Musculus pectineus

- Musculus adductor longus

- Musculus adductor brevis

- Musculus adductor magnus

- Musculus gracilis

Unterschenkel

Die Muskulatur des Unterschenkels wird nach ihrer Funktion und Lage zusammengefasst und wie folgt in 4 Gruppen eingeteilt:

Vordere Unterschenkelmuskulatur

- den Streckern (Extensoren) an der seitlich-vorderen (ventero-lateralen) Seite

- Musculus tibialis anterior

- Musculus extensor digitorum longus

- Musculus extensor hallucis longus

- der Wadenbeinmuskulatur im Bereich des Wadenbeines an der äußeren (lateralen) Seite.

- Musculus fibularis longus

- Musculus fibularis brevis

Hintere Unterschenkelmuskulatur

- den oberflächlichen Beugern (Flexoren) auf der Rückseite, die gemeinsam als Musculus triceps surae bezeichnet werden

- Musculus soleus

- Musculus gastrocnemius

- Musculus plantaris

- den tiefen Beugern auf der Rückseite.

- Musculus tibialis posterior

- Musculus flexor hallucis longus

- Musculus flexor digitorum longus

Arm

Die Muskulatur des Oberarms bewegt den Unterarm, während die Muskeln des Unterarms für Bewegungen des Handgelenks und der Finger zuständig sind.

Der Arm ist durch eine Faszienschicht (bekannt als laterale und mediale intermuskuläre Septen) geteilt, die die Muskeln in 2 osteofasziale Kompartimente trennt: das vordere und das hintere Kompartiment des Arms. Die Faszien gehen in das Periost (äußere Knochenschicht) des Oberarmknochens über.

Im vorderen Kompartiment befinden sich 3 Muskeln: Biceps brachii, Brachialis und Coracobrachialis. Sie werden alle durch den Nervus musculocutaneus innerviert. Das hintere Kompartiment enthält nur den Musculus triceps brachii, der durch den Nervus radialis versorgt wird.

Gesicht

Die Gesichtsmuskulatur (mimische Muskulatur) besteht aus etwa 50 Muskeln. Beim Lächeln beansprucht man 17 von ihnen und zum Stirnrunzeln 40. Also obacht ;-). Sie sind nur bei Säugetieren zu finden, obwohl sie sich von Neuralleistenzellen ableiten, die bei allen Wirbeltieren zu finden sind. Sie sind die einzigen Muskeln, die an der Dermis (Lederhaut) ansetzen.Muskeln Posterior

Eine Übersicht der wichtigsten Muskeln (posterior) des Menschen.

Training

Aus gesundheitlicher Sicht ist die Muskulatur des Schultergelenks von Bedeutung, da das Schultergelenk praktisch keine knöcherne Führung besitzt, sondern muskulär gesichert werden muss. Eine wichtige Rolle spielt dabei z.B. der Deltamuskel (M. deltoideus), der den Arm zur Seite wegführt (Abduktion) und bei den Vor- und Rückbewegungen sowie der Innen- und Außenrotation beteiligt ist.

An der Bewegung im Schultergelenk sind auch beteiligt:

- der große Brustmuskel (M. pectoralis major); Hauptfunktion: Heranführen des Armes an den Körper, Innenrotation und Vorbringung des Armes.

- der breite Rückenmuskel (M. latissimus dorsi); Hauptfunktionen: Zurückführen des Armes, Innenrotation, Senken des erhobenen Armes und Heranziehen des Armes.

Der Rückenmuskulatur kommt im Hinblick auf die Stabilisation der Wirbelsäule beim Sport und im Alltag eine zentrale Bedeutung zu.

Der M. erector spinae ist eine Ansammlung kleinerer und größerer Muskeln, die direkt an der Wirbelsäule liegen und deren gemeinsame Aufgabe die Streckung (Aufrichtung) der Wirbelsäule ist. Andere, z.B. der breite Rückenmuskel (M. latissimus dorsi), der Kapuzenmuskel (M. trapezius) und die Rautenmuskeln (Mm. rhomboidei), bewegen primär den Schultergürtel und die obere Extremität (Arm).

Während der M. latissimus dorsi dem Rücken die athletische V-Form (das Kreuz) verleiht, haben der M. trapezius und die Mm. rhomboidei u.a. die Funktion, die Schulterblätter nach hinten zu ziehen. Sie tragen somit zur aufrechten Körperhaltung bei.

Siehe auch: Neuromuskuläre Erkrankungen

Anatomische Lage-Begriffe

- Flexion: Beugung nach vorne

- Extension: Streckung nach hinten

- Lateralflexion: Seitneigung

- Rotation: Drehbewegungen

- Adduktor: Hinführer; adducere = hinziehen

- Abduktor Abspreizer; abducere = wegführen

- lateral: von der Medianebene weg, zur Seite hin

- rostral: zur Kopfvorderseite

- dorsal: rückenseits, am Rücken gelegen

- ventral: bauchseits, am Bauch gelegen

- kranial: zum Schädel hin

- kaudal: zum Gesäß hin

- proximal: zum Körperzentrum hin

- distal: vom Körperzentrum entfernt

- anterior: weiter vorne gelegen; vorderer

- posterior: weiter hinten gelegen; hinterer

Start - Lexikon

Start - Lexikon Muskulatur des Menschen

Muskulatur des Menschen

Impressum

Impressum Datenschutz

Datenschutz